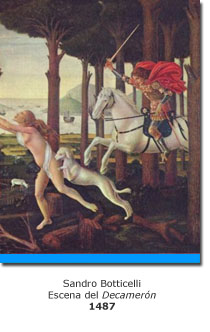

PCV.— En el siglo XVI, Pietro Bembo, crítico veneciano, consideraba a Giovanni Boccaccio como un «clásico moderno»[i] que a mediados del siglo XIV ya se había sumergido en una primera incursión renacentista mientras escribía el Decamerón. Era un mundo quebrado por la peste negra. La presencia de esta muerte democrática anunció cambios que este autor bien supo incorporar a su obra. A continuación analizaré sus aspectos renacentistas.

Un primer giro es la concepción del amor. Boccaccio abandona la mirada cortés del amor, basada en una pasión —o «llama»— oculta y de ribetes agonizantes. Para él los hombres, ahora, pueden «liberar su ánimo del doloroso pensamiento»[ii], y Boccaccio mismo agradece al Amor, «que liberándome de sus ataduras me ha concedido poder atender a sus deseos». Libre del amor, el autor emprende la redacción de sus cuentos con una función de utilidad, principalmente para las damas que, al contrario de los hombres, aún sufren silenciosamente.

Boccaccio reconoce que la «pestífera mortandad» fue «enviada por justa ira de Dios sobre los mortales para nuestra enmienda»[iii]; pero aún así las actitudes temerosas de los florentinos frente a la enfermedad reflejan el declive valórico. Puede ser una total despreocupación por la vida: «Todos, como si no fuesen a vivir más, habían abandonado tanto a sí mismos como sus cosas»[iv]; puede ser un desenfreno al límite: «A todos les era lícito hacer lo que les venía en gana»[v]; o puede ser la necesidad que hacía surgir hábitos contrarios a las costumbres: «Ninguna señora […] si enfermaba, le importaba tener a su servicio a un hombre»[vi].

Para complementar esta pérdida valórica, la primera jornada del Decamerón expresa una ácida —e irónica— crítica a la Iglesia Católica. En el Cuento 1, Micer Cepparello engaña a un fraile y deviene en San Ciappelleto, una figura hagiográfica digna de un canalla embustero ensalzado por la ignorancia de la devoción popular. Su confesión plagada de mentiras le sirve, incluso, para reprender al fraile, quien se siente inferior frente a la bondad infinita del agónico Cepparello. El Cuento 2 denuncia la perversión eclesiástica: el judío Abraham conoce las «operaciones diabólicas»[vii] del clero y decide convertirse. El Cuento 3 refleja una mentalidad provocativa, propia del tolerante Enrique IV de Francia: así como el judío Melquidesec le dice a Saladino que cada heredero cree tener el anillo de su padre, Boccaccio nos dice que cada religión cree en la verdadera ley, «pero aún sigue pendiente la cuestión de quién la tiene para sí»[viii].

El Decamerón critica más a la Iglesia que a la religión; recupera lo pagano, coordina y mezcla: le da un sentido estético y cristiano; abandona la magia de la Providencia y la reemplaza por la fortuna pagana; sale de la urbe y se sumerge en el lugar ameno; con la risa abandona y combate —como hará Rabelais a mediados del siglo XVI— la solemnidad; entretiene y enseña. Este mundo, a todas luces menos teocéntrico, es el mundo de Boccaccio, germen de un Renacimiento ad portas.

[i] Burke, Peter; El Renacimiento (Barcelona, Crítica, 1999), p. 35

[ii] Boccaccio, Giovanni; Decamerón (Madrid: Cátedra), p. 111

[iii] Boccaccio, Giovanni; op. cit., p. 116

[iv] Boccaccio, Giovanni; op. cit., p. 119

[v] Boccaccio, Giovanni; op. cit., p. 120

[vi] Boccaccio, Giovanni; op. cit., p. 121

[vii] Boccaccio, Giovanni; op. cit., p. 166

[viii] Boccaccio, Giovanni; op. cit., p. 171